(题外话:疫情期间,我基本上每天出去走路、散步。在路上,一般情况下,我都是远远地躲着别人:由于新冠病毒无症状传染的可能性,每个人,包括我自己,皆可能是潜在的“瘟神”。)

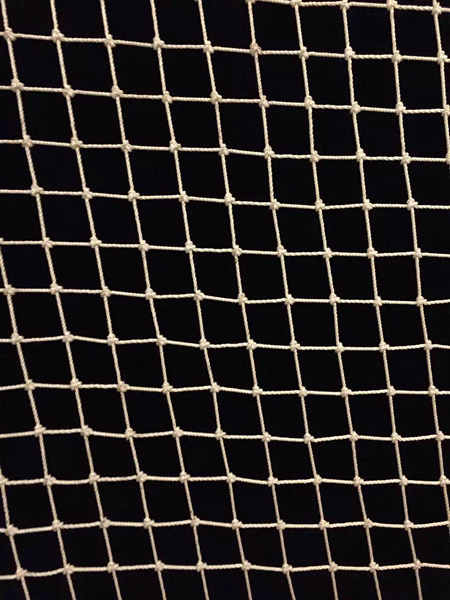

今天一大早上,我斗着胆子来到了附近的大公园。天阴沉沉地,大地一片迷朦。往日风光秀丽的人工湖上,现在却被大雾覆盖笼罩。水波粼粼的景色被掩盖起来,湖心仿佛蕴有了万般心思,编织于千千结里。

我决定在湖边的篮球场上走路,其实就是转圈儿。这样子可以避免与公园小路上的行人们接触。湖边篮球场里,各个篮球架的投篮框在疫情伊始已经被管理人员拆走了。其目的是为了预防大家打篮球,造成近距离接触。

我一圈一圈地转着,不知疲倦。不知何时,一位亚裔妇女走进篮球场,也开始围绕着篮球场转起圈来。我心里犯嘀咕,公园这么大,非要跑过来这一角凑热闹吗?但这是公共场所,我也无可奈何。于是,我开始变换方向,时不时抄着走近路,即避免惊扰篮球场上的休憩的鸭子们,也避免与老妇人的行走路线交叉,接触。

这位矮个的老妇人好像丝毫不理会我的“礼让”。伊看起来也不管不顾原先聚集在篮球场上的那群鸭子。我是一直刻意躲开那群鸭子们的。但在老妇人开始走了几圈之后,鸭子们或许觉得受到了威胁。在老妇人从篮球场里的那群鸭子们中间穿过的时候,它们被伊彻底惊吓到了。“嘎、嘎、嘎”,十几只鸭子扑腾扑腾地扇着翅膀,径直飞向周围的草坪去了。篮球架下还有几只鸭子,探头探脑,犹豫不决。它们举棋不定,踌躇着该怎么办。

突然,那位老妇女向我走来。伊拦住我,用英语问道:“你有小刀吗?或者小刀之类的东西吗?”

原来伊发现一只大鸭子瘸着腿或者跛着脚,半卧在地上。瘸的那条腿上系着一只围箍或者绳子结之类的东西。大概伊善心大发,打算替鸭子把那个结解开吧。我摇摇头。在我转圈走路的时候,我一边与国内的亲人聊天,心里已有很多问题缠扰,哪里会注意到周围某只鸭子腿上的结?

说起“结”,我想到了国内的一位挚友。他一直劝我找中医“打开”我身上的“结”。我不是不相信中医,也不是不相信朋友的话—我打心眼里儿感激他关心我—但是前些年,我的确没有这个奢侈:回到国内,完全放松,休息四周,扎针放血。现在增加了疫情的考量,我近期内回国更不容易了。

诚然,一个人的身体健康与“结”的存在有关。生活中的“结”,不管我们愿意不愿意,知道不知道,同样存在着。一个一个的“结”,有形和无形的,如同空气中的灰尘,与我们为伍。生活在“结”里的人,即使整天怨天尤人,垂头丧气,捶胸顿足,也无法改变。人常说:“解铃还须系铃人”。但是如果系铃人真的没有办法伸手去解呢?我们不见得都是聪明人,给自己打的结儿的时候,记得打活“结”。何况,有些“结”是无情的命运给打的呢,由不得我们。

例如,我今天早上听了一段新闻。记者提到在伊拉克那边,数以千计的伊拉克妇女被掳掠到ISIS政府占领区做女奴。这群不幸的妇女被强奸、被殴打,被饥饿……,过着非人的日子。有的甚至怀了孕,生下孩子。这些妇女们当然也不知道谁会是孩子的父亲,也不会有人抚养这些孩子。该占领区被攻陷或者解放以后,这群带有小孩的妇女们受到莫大的歧视。她们人身安全受到威胁,她们受到周围人的诅咒。那些儿童们肯定是ISIS的后代。她们被要求必须放弃这些小孩。否则的话,她们就会被杀死(如烧帐篷)或者被赶走。很多做母亲的,不得不放弃自己的孩子。小孩们被领走之后,有可能被送到孤儿院。记者也提到,一般没有人会领养这些小孩子们的,因为TA们是ISIS的种儿,邪恶之子吧。

我听着新闻,不禁联想到以前看到的一些新闻照片—那是二战快要结束,法兰西共和国(法国)被盟军解放以后,那些被法国同胞/民众当众羞辱的妇女们—她们被剃了光头或者阴阳头,衣服被撕破,缘由就是在德军占领期间,她们居然敢于跟德国军官军人们“胡来鬼混”。我又联想起读过的一篇小说,法国文学家莫泊桑的短篇小说代表作《羊脂球》。这篇流传于世的杰作刻画出的人物心理活动,如同被复制的剧本,一遍又一遍地在人世间重演。我相信,这应该不是法国的“土特产品”吧。

“结”是解不完的!

普通老百姓们也没有能力可以打开的所有的“结”。当社会的阴霾与阴影扫过,草民们的家庭可以顿时成为齑粉,个人的存在已经变得可有可无了。“结”,永远如幽灵一般缥缈虚无地游荡,侵蚀着软弱者(即人类)灵魂与躯体。世人在叹息里,挣扎地活着,这本身就是一个巨大的“结”,或者是上帝的安排。

警惕那些夸夸其谈的“解结者”!

作者简介:关东胜,艺美网专栏作家,工学博士(美国)、工商管理硕士(美国)。曾任教于京城高校,现定居美国,从事食品安全和品控工作。

关东胜先生授权艺美网(artmcn.com)发布本文,转载请注明作者及来源。