好的美术作品首先是视觉的感动,从视觉到心理,又再回到视觉…,多次反复前思后想,有聪敏的迁想妙得,有木纳的后觉后知,易中天先生对此说过这样的体验"…当我们刚刚接触到一件雕塑、一幅绘画、一个青铜器或一首乐曲时,我们是来不及仔细琢磨它的,我们很难一下子体会到它的深刻含义,也不可能马上把它的形式结构看清楚,所有这些,都是以后的事,而且也许需要反复欣赏、反复体验、反复品尝、反复咀嚼,才能“品出味来”,而在当初,在与艺术品偶然相遇又怦然心动的那一刻,我们总是“一下子”就被感动和震撼了,我们分明感到有某种“说不清”的东西在吸引和呼唤着我们"。

吸引与呼唤观者的己不仅是一眼就看到的好,就让人兴奋莫明,而是感同身受到一种无形之力的存在,这就是精神,是画家的精神穿越越画面直扺你的心房,直取你的命门,精神又不是裸着身子扑面而来,精神自有得体的服饰装扮让自己更精神,绘画就是把打扮精神,就是美化精神,就是让精神看着真精神!好观者与好作品都有眼缘,千里相会与对面不识说的即是眼缘。绘画作品抓不住人,而要靠画面以外的因素来截道堵人,这就有了功利的因素,有了交易的味道,有了买卖的计较。

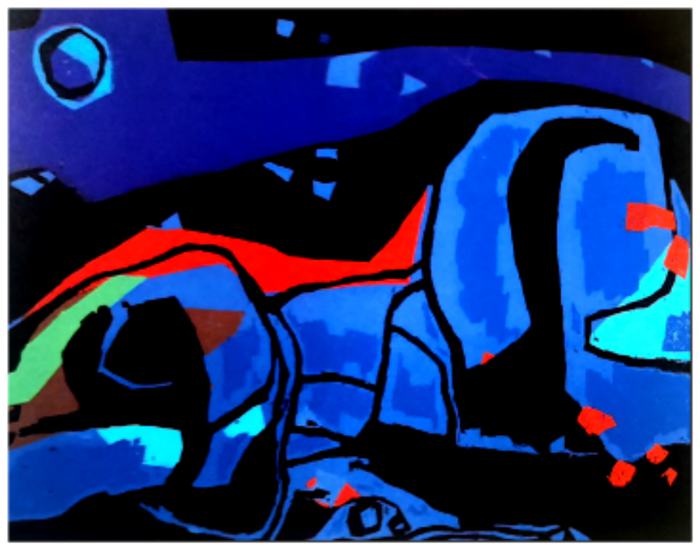

程勉先生的作品就是让人一眼上心,再看激动,细细的品读后是深深的感动,他许多作品并不迟滞于第一眼的好看,及至看到题目再回味画面,则从感受的波动中渐渐平复到理性,再以理性的审慎复盘画面,对构图、色彩、造型等绘画语言有形的诸元遂一咀嚼品评,最后空间的张力,构成的层次,酝酿的意境,表现的维度等等无形的把握与体味,渐次落实到愉悦的境界,落实到审美的享受,落实到精神的家园,与观者在心灵深处相依互动发出共鸣,"造化合元苻,交构腾精魄",好的作品与懂的观者终于完成了一次精神的邂逅,程勉先生正是通过一次次的邂逅,让自己的精神光大发扬。

想看明白程勉先生的画作,尤其是他用心良苦的版画,想读懂程勉先生的艺术,尤其是他艺术语言的精神,则务必要先了解版画,了解版画史,版画史不仅是作品的编年史,也是作品与画家的关系史,更是画家的人格史,所以解读程勉之先,要知道版画中一直存在着两条主线的斗爭与团结,它们之间和而不同或同而不和推动着版画的前行,成就了版画的历史,两条主线一是物性,物性决定了语言存在的物质基础,以及它的表述方式和行为条件,包括材质技能对语言的意义。另一是人性,人性左右了表现内涵的精神品质,以及它的文化构成和思维方式,包括个性特征对创作的自洽本能。这两条主线最终将交汇于人,归纳于人的精神巢臼,程勉先生的艺术就断精神之木为杵,掘灵魂之地为臼,臼杵之利,万民以济,他将人的形而上与物的形而下都归依到自己精神的统摄之中,物性的海纳百川与自己的壁立千仞让他的精神境界既大且刚,这便是他艺术魅力的力道,是他的赤子之心的心迹。

一

语言的性格随人,形式也可以是造做的,表现也可以是媚市的,但奇技淫巧的巧劲与赤诚率真的力量肯定不在同一语境中,程勉的艺术语言所汇聚的,正是这种赤诚率真的力量。语言与表现,体现了行为与思维,前者是人的手段,后者是人的目的,程勉先生正是通过物性的手段来申张人性的目的,他版画语言所依重的是力量,所以他一再申明"力的追求,是我艺术观的核心点",而力量的源泉则是他的精神,力量使他从语言到表现浑然一体,力量把他的气质禀性暴露无疑,力量更让中国现当代版画昂首挺胸精神振奋。

在程勉版画语言形成的过程中,与其说刀的钢毅性格便是力量的载体,毋宁说人的力量的爆发让刀有了性格,版画的用刀常常因人而异,有乱石崩云惊涛裂岸的,就有丝带虹萦锦鸾舞的,有努如直槊勒若横钉的,就有女萝繁萦委婉柔曼的,黑格尔为美学所定义的“理念在感性事物中呈现",是强调理性的冰冷是要依赖感性的火热来锻造来坚强的,正如文化的力量水滴石穿大化天下,精神的力量无可名状却又无处不在,这也正是程勉用作品所诠释的,如何用刀体现版画家的情感,如何用"力"表达自身的精神诉求,他曾说"在视知觉艺术的范围内,直觉的感受具有首要的第一性的意义,人们总是通过某种特定形式的感应去联想,意会某种与自已的情感和经验相适应或共鸣的东西,这做为艺术表现的最高境界是对人的精神和价值的崇尚,是对人生这一哲理性问题的追问和思考,归根到底是对生命的自我反思。

二

程勉在版画中之所以強化刀的作为,强化“力"的存在,都可以判定是他在精神世界对自己的反思,他在自己的创作中揭橥了人的精神状态,同时也反映了中国版画艺术实践的发展历程,从用刀不見刀,到用刀见刀,再到用刀不见刀,不但在版画中木刻的不同历史阶段,也在程勉版画表现风格上留下个人的印迹刀痕,他在上一世纪六七十年代的作品《红旗谱插图系列》《向母校汇报》等的黑白木刻,刀的作用主要服从于形的塑造,简练干净的刀触在在前者的表现上以圆见方,概括的结构线既强调了人物的性格特征与身份属性,又突出了黑中之白与白中之黑的视觉力量,意的旷达放纵尚未超越形的谨言慎行,后者则在用刀行经人物轮廓衣折时,小心拘紧、画面中不同人物的塑造虽然有版画语言的味道,却缺少语言表现的个性,缺少让刀说话的肯定,是所谓形在意前,用刀而不见刀,而在六年后的另一幅作品《墙报委员》中,刀的性格逐渐彰显,不但做为背景的墙壁黑板刀锋凌厉果决,黑白对比強悍,尤为难得的是男女青少年的脸与五官的表现上,下刀裁邪制方,陵厉如芒,刀锋巧妙的在最易聚焦处蠖屈蛇伸,穷微测妙,在最为敏感处莫不中音,奏刀騞然,如果说《墙报委员》让人们看到了刀,看到了刀与形在程勉的语言表达中各有所长又互补短长,使得人物形象的刻画即精准又放纵,主观意诣与客观象态构成的刀的意象,反映出程勉的认识己完成了从"不见刀"到“见刀"的思辩过程,他要见的刀,正是他想像中的"力"。到了九十年代创作的黑白木刻《母亲》中,"见刀"的认识更加明确,以往偶尔间以圆刀和角刀的语言塑造,被更多不同口径的平刀取代,形的存在也同时感受到了来自刀的意志的挑战,塑造的拘泥让位于表现的激情,平刀凭一己之力迸发出礧石相击,琅琅礚礚的轰鸣,观者见到的又何止是母亲坚卓的形象,更听到母亲豁落的心声,更感受到画家对母亲铭心镂骨,无报上天的深刻亲情,情绪的饱满凝聚出力量,情感的深刻净化了精神,画家自己也隐约觉察到了自己的转变,“不知从什么时候开始,我的创作意念就被"力所缚"(米勒语),在我的艺术实践中竟梦寐以求的表达这种人的内在的维度…",这一认识的转变,这一思想的升华,让他忽然就与许多版画家拉开了理念的距离,也让他在材质的物性和艺术的人性之间明确了自己的主体,自己的方向,自己的价值,这在许多中国的画家们的精神追寻中,常常就是一生的梦魇。

中国传统版画临摹中国传统绘画,以刀描摹笔的语言,可以千言万语,却不让刀说一句话,高不是"君子藏器",低不是“小人怀惠“,高低就是用刀藏刀而不能见刀,经卷话本的版画插图安份守己的演好自已配属的角色,而只有在乡镇村寨流传的木板年画或床榻枕边藏匿的淫书春图中,才依稀可见刀的踪迹,民间的画匠刻工才更无所顾忌,木刻的刀刃不但寄望于男女隐秘的快乐,也托福于文臣武将的护佑,似乎越是离经叛道,越能看到人性的真切,越是荒蛮之力,越能体现人的本能,美术教育家吕凤子曾说"…宇宙就是这力量的总和,宇宙是力量的表现,一切现象都是力,物是力,人是力,力量整个是不可分的,但又为各异形象所限…",传统版画的用刀藏刀,不是力所不逮,而是器有所讳,是各异形象限制了刀的创造企图,刀具工具在文人雅事中是有道器之别的,所谓形而上者谓之道,形而下者谓之器,更何况刀在复制的工艺中仅仅是笔的仆从,是中国传统书画的杂役,刀工所追求的境界不过是线所称道的描技。刀的难露锋芒直到上一世纪三十年的新兴木刻运动,才因创造的追求而有了出头露面的机缘,刀作用于木的视觉呈现与画作用于人的心理推演,才让观者有了见"刀"更见"真"的可能。

程勉先生早在一九七二年的黑白木刻《太阳出来了》就意识到该是让刀说话的时候了,这也应该是程勉版画语言夺关拔塞的关键之作,不但明目张胆的用刀见刀,并且让人们看到了语言与表现在并轨合龙时碰撞出的灵光异彩,程勉在刻画画面主体的人物与背景时采用了不同口径的平刀,平刀看起来呆头呆脑,木纳笨拙,在不同的版画家手中,平刀却有着完全不同的表现性格,有人用它铲底修边,去除凸凹不平的层面,避免多余的刀触给印制时添乱,有人用它切形整容,让造型远离刀刻的迹痕,这必竟是版画家们漫长历练的必经阶段,就像所有画家都有的"唯形是求"的阶段,都经历过对再现能力的拼搏。

随着现当代中国版画的迅猛进步,社会对版画的认知已远远落后于它的发展,大众对版画的漠视与其说不懂,毋宁说无知,在物欲诉求遮蔽精神想往的历史现实面前,"只因一霎溟蒙雨,不得分明看好山"。程勉与更多版画家并没有放弃用版画的手段去探索表现的空间,尤其在物性与人性的惛懵之际,版画中却有越来越多的版画家敢于用刀,善于下刀,精于用刀,不被传统的所谓刀法所限,更强调针对表现对象的个性化施刀奏刀,版画刀具也出现了不同韧口的方口槽刀,更多新的视觉印象拓展了版画语言的表现维度,程勉以方口槽刀间以平刀的表现方式,为自己的造型语言探索更具有情感的表述方式,以往他的平刀入木时的韧口全锋切实,不像圆刀角刀的攻其一点不及其余,不但阻力更大,并且还会在运刀过程中崩沮边际破坏型体,而方口槽刀不但具有平刀倴顽的品质,又兼且角刀挑惕的性格,运刀时即可中心突破又能左右逢源,即对应了程勉倔犟的性格,又使性格的指向更为精准,精练的语言抵达了画家的人性与材质的物性在表现上的无间心手,忘怀楷则的境界,所以才有画面审美带给观者的注岸奔涯,痛快淋漓的视觉享受,程勉的刀锋所向,偃仰、平直、驱策、斩切都是对自身性格的展现,更是他对表现欲望的追寻,观者在饱满的意境意气中不难领略到画家通过用刀见刀是怎样在用心见心。

在程勉的刀法组织中,白刀阳气升腾,黑刀静思凝注,灰刀快意纵横,意在刀先,情在刃口,果决的入刀的娉辞放手,坚定的行刀雨行冰散,精确的出刀役心精微,黑与白的构成去繁存微,刀与木的碰撞冰河中裂,画面主题所打开的阳光灿烂的朝气与人物开朗的情绪,洪托出了他所塑造的人物饱满的精神内涵,印证着在不断的创作实践中,从用刀见刀向又不见刀的境界探索前行。

黑格尔论述艺术作品形成的三个逻辑环节中的主线,是理念的自我深化运动,文化学人王元化先生为其总结出"…按照黑格尔的思辩结构,艺术理想(理念)要实现自己,取得定性的存在,必须否定自身作为普泛概念的普遍性,转化为具有实体性的内容"。程勉把这种实体现的把握定性精神的力量,这就是"情况",情况在发生的同时,也孕育着自己的对立面,冲突和纠纷不但是推动情况变化的力量,也滋补着相反的力量,这一场域就是"情境",做为主体的人在情境中的行为反应促使动与反动双方的矛盾得以平衡消解,这就是"情节"。"情况"、"情境"、"情节"的三个递进价段上每一动作,都是对前者的否定,而每一次的否定都使艺术理想在自洽中深化了自我,从而构成"自在""自为"和"自在自为"。普通性、特殊性和个别性三范畴辩证关系的论述是黑格尔逻辑学概念论的精华,回到程勉先生的版画艺术,不难看到从不见刀,经过见刀再到不见刀的逻辑关联,不断升华的认识则形成了程勉版画语言不断肯定又不断否定的辨证精神。

自上一世纪六十年代到世纪末的九十年代,除了精粹语言,程勉将注意力更为集中于精神的表现,力图用表现的力量推动语言的提高,而表现的后面则是思想,不断提高的思想认识正不断強化和增值着自身的精神,精神又为力量提供动能导引方向,于是,程勉先生创作了《血寰一南京大屠杀》。

三

当第一幅绘画交换到其它东西,它的物质属性从此附身,当第一幅绘画被标价成交,它的市场规律便由此产生,绘画从此有了更多传播的机会,同时也不再专注精神,所以 很多画家有作品却没有精神,很多作品有精神却没高度,前者是因为没有对精神的想往,后者则是因为没有对高度的渴望,中国画家之众全球为最,中国美术家的协会组织从1949年创立至今,会员总计有14000多人,从事绘画的人数则有几十甚至上百万人,像程勉先生这样出身名门学府,工作生活安适优渥,是最可能徒有虚名却沒力作,占有市场而淡漠精神的,但性格决定命运,程勉先生从握住木刻刀那天起,禀性的倔犟就与刀韧的戆直合二为一,他画画的目的既明确又单纯,就是要追求人和人的精神价值,他曾在1984年个人展览的前言中坦言"生活是美的,但人更美,人最美的莫过于在生存斗争中所迸发出的生命力和创造力,这是人的精神本质,也是艺术作品的重要内涵"。在《血寰一南京大屠杀》系列组画问世之前,程勉似乎一直都时刻准备着,准备集自己在绘画实践中多年的历练,集自己对艺术创作多年的体识,集社会与人生多年的思考,如和氏之壁韫于荆石,如随侯之珠藏于蚌蛤,含景曜,吐英精,都只待一次机缘即旷千载而流光,这机缘却是人类史上最悲怆最血腥的四十二天。《血寰一南京大屠杀组画》的创作让程勉找到了他所追求的精神的至高点,他将这十五件循续互证的作品连缀起一座精神的高峰,用黑与白的极端色彩,刀与木的犀利表述,象与意的形式语言,叙述了中国历史最悲壮的一幕,十五件作品随着情绪的铺展,每一幅画面都承载着生命的重压,连续的重压最终形成精神的迸裂与呼嚎,无声的画面由此变成轰然巨响,无言的形象由此变成有形的魂魄,刀尖指处塗炭冤魂,锋韧所向披靡生灵,在这一人类罕见的浩劫中,人性的善良蕴藉与凶残暴孽互为比较, 在程勉的创作意图中,中国民众毫无自保的能力而被残杀被屠戮本身细节不是表现的目的和重点,尽管尸山血海能营造出令人恐怖的心理压力,但同时加害于他们身上的暴力并不是正义的力量,而是人性中最丑陋的邪恶之力,死亡之力,这样的力量不应该在受害人身上再去强化和表现,这对三十多万无辜的冤魂是不公平的,画家在这里需要强化和表现的是凤凰涅槃浴火重重的精神取向,是中华民族历经刧难而挺立东方的精神力量,正是这样的表现意图,让程勉的艺术语言又一次找到突破的可能,刀的存在只能证明人的存在,物的手段也能服从于人的目的,所以在《血寰一南京大屠杀组画》的画面中,那些如碑似碣的形象,那些如泣如诉的声响,那些白日永夜的色调,都不求形准而只取意深,刀与刀触的存在都只为了意境,语言被浓缩成无言的力量,同时在造型的取向上,更多意象化的塑造和抽象性的表述,是画家对画面内涵与形式语言之间关系的清醒判断,尤其在上一世纪八十年代具像写实成为版画语言的显学之际,程勉更具视觉冲力的意象语言极大的强化了表现的力度,扩展了语境的维度,而此刻程勉手中之刀就是力量就是信念,见与不见都隐于表现的结果之前意图之中。

程勉在回顾自己包括《血寰一南京大屠杀组画》的创作时说"作为艺术,它的本质的美应当是人类前进力量和精神的形态体现,是一种力象的创造,力,对于造型艺术,不仅应当表达出线魂,刀痕、笔触、黑白、色彩等审美元素所构成的形式力度,而更重要的是应当体现出形态内在的气魄、深沉、雄大之精神内涵…",所以人们在观看程勉的版画,在辨识程勉的艺术理念的同时,力量会渐渐汇聚成一种精神,精神会渐渐发出光芒,光芒会照进人们的心底,诚如著名的政治学者汉娜.阿伦特在《黑暗时代的人们》的序言末尾所说,“即使是在黑暗的时代中,我们也有权去期待一种启明(illumination),这种启明或许并不来自理论和概念,而更多地来自一种不确定的、闪烁而又经常很微弱的光亮。这光亮源于某些男人和女人,源于他们的生命和作品,它们在几乎所有情况下都点燃着,并把光散射到他们在尘世所拥有的生命所及的全部范围",像我们这样长期习惯了黑暗的眼睛,几乎无法告知人们,那些光到底是蜡烛的光芒还是炽烈的阳光……”。

四

《血寰—南京大屠杀》系列黑白木刻版画面世后,理所当然的引发了更多关于历史关于艺术的思考,思考的终点必然是对人性的再认识,程勉在自己的创作行为中,始终是把艺术的理念渗透于与现实的主题之中,努力让自我表现的个性与观者认知的共性在人性的高度上邂逅契合,相比时下流行的高度具像写实的绘画"每一根发丝、每一丝皱纹甚至连若隐若现的血管都被一一展现整件作品逼真程度令人目瞪口呆式的绘画语言,程勉的粗粝,程勉的率真,程勉的深刻才真正具有非常独特的精神价值。

在疏理程勉作品的同时,可以明显的看到他是如何从寻常生活中丰厚自己的认识,如何把写生的手段转化为创作的目的,在他众多的作品里,语言与表现两条线,或显或隐,一张一弛,如果说语言的再现能力呈现了技术的手段水平,语言的表现能力则呈现了艺术的精神品质。精神品质才是衡量艺术水準的终极结果,程勉先生之所以在再现与表现之间浑然一体不露痕迹,是他深刻理解了写生与创作的关系,深刻理解了言与意的辩证,"言者所以在意,得意而忘言",因此他的写生既多且众,他的创作既活且精,如同万山肃立与一溪之奔,举重和若轻各得其所。就版画家而言,语言可以用来再现,也可以用来表现,语言在文与质丶物与心丶实与虚,形与神等相对关系中因人而异,可以"物以貌求",也可以"心以理应",可以"拟容切象",也可以"取心示义",但比类虽繁,终归以切至为贵,也就是说客观的再现如何真实,都还要赋予主观的拟客取心,在客观象态与主观意诣中间决定轻重虚实的肯定是人,求之不见,考之即彰的也必然归结到人,只有画家对人的关切,艺术才具有生命的温度,随着材质技能的进步,复制所有"可能"的技术也在进步,传统版画正是借助再现的能力,成熟着自身的实用价值,完善着服务的历史使命,时至今日,不但国画的线性语言和写意水墨,连油画水彩水粉均可以仿真再现,照像摄影的写真逼肖甚至成了许多版画家炫技哗众的资本,这些貌似提高的淫巧绝活之所以在今天还有拥趸和市场,正是版画史中两条不同发展路径和方向的混淆,正是手段与目的混淆,正是技术与艺术的混淆,再现与表现的混淆,混淆的结果使版画的精神品质难以彰显,艺术的精神追求也不在话下,表现所承载的个性价值和主观精神并不因技术的进步而理所当然的提升技术的能力从来替代不了精神的追求,就像人们衣食无忧后不会自然思想丰润,常常是在物质馈乏的时代产生思想的巨人,常常是在光芒万丈之后才有远望的清明,物质与精神常常交插却不并行,版画史中语言与表现两条线的交插,是版画发展中的矛盾行为的节点,程勉从用刀不见刀到用刀见到,再到用刀不见刀,用是用心,刀在无形,观者从他画面语言的表现中感觉到的凌厉强悍,势大力沉,不但是他语言的品质,更是他的性格,是心的状态的坦露,南宋书法家王僧虔在书苑菁华的笔意赞开篇即云“书之妙道,神彩为上,形质次之…”,程勉的神彩早已超越形质,超越一般,在物质越来越丰富,精神世界却越来越贫乏和苍白的时下,画家的精神追求所体现的正是力量,正是远方。(清华大学 代大权)