解放区土改题材版画的图像叙事

西北大学副教授、博导 | 刘艳卿

西安美术学院教授、博导 | 屈健

在20世纪轰轰烈烈的革命斗争中,为了实现“耕者有其田”的夙愿,无数先哲奔走呐喊、上下求索,付出了巨大的艰辛和不懈的努力。从新民主主义革命的尝试到敌后根据地的实践,围绕“土地”展开的财产再分配,以及由此而产生的冲突、调整、妥协和改变,为解放区土地改革的顺利进行积淀了丰富的经验。1946年开始进行的土地改革,如暴风骤雨般迅速瓦解了绵延数千年的农村社会权力结构,对传统的经济体系、生活方式和思想文化产生了深远的影响。作为对特定时期革命历程和变革现实的艺术再现,土改题材版画以鲜活朴素的故事和简洁明快的语言,成为解放区土地政策宣传和社会历史记录的有效方式。彦涵、马达、莫朴、古元、石鲁等一批艺术家积极投身于现实生活,以坚定的态度和独特的审美,用木刻的铿锵笔力反映了阶级斗争的激烈和复杂,借图像的聚焦叙事描绘了山乡面貌的巨变和震荡,生动地诠释了土地改革的政治合理性和历史必然性。

一、土改题材版画的叙事语境

中国近现代文艺作品的创作与社会现实、革命诉求和政治思想保持着密切的关联。正如丹纳所言,“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况”[1]。土地改革作为20世纪中国社会现代化进程中的重要历史事件,不仅引起了农村翻天覆地的变化,而且在思想层面上对知识分子进行了一次成功的改造。许多艺术家深入乡村、深入生活、深入大众,作为亲历者直接参与了这场历史变革,成为时代精神的记录者、宣传者和建构者。因此,土改题材版画创作与土地政策的变化调整、文艺思想的发展演进尤其是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》息息相关。

(一)时代语境:历史命题与图像表达

费孝通早在1939年出版的《江村经济》中就明确指出,“中国农村的基本问题,简单地说,就是农民的收入降低到不足以维持最低生活水平所需要的程度。中国农村真正的问题是人民的饥饿问题”[2]。长期以来,“人民的饥饿问题”之根源在于土地制度。为了彻底解决农村的土地问题,面对复杂的革命环境,中国共产党在不同时期实行了不同的土地政策:在十年内战时期,进行土地革命,以打土豪、分田地为主要方式没收地主的土地;在抗日战争时期,采取减租减息政策,和平解决土地问题;在解放战争时期,展开土地改革,采取多种方式没收地主土地。以1946年5月提出的《中共中央关于土地问题的指示》(即《五四指示》)、1947年10月发布的《中国土地法大纲》和1950年颁布的《中华人民共和国土地改革法》为有力的政策支持,各解放区纷纷掀起了土地改革的热潮。据李维汉回忆,“在各个解放区进行了普遍的彻底的土地改革运动,规模十分巨大,真正发动了农民群众,打击了地主阶级”[3]。通过反奸、清算、减租、减息、退租、退息等多种方式重新分配土地,被压制了数千年的农民终于翻身做了土地的主人。

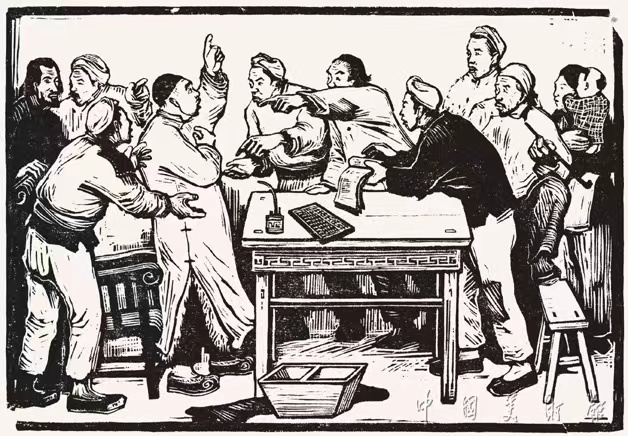

对于艺术家而言,土改既是一场声势浩大的政治运动,也是一次刻骨铭心的生活经历;表现土改既是一项责无旁贷的历史使命,也是一种自觉自愿的理想追求。在土改运动中,为了更好地发动群众的积极性和参与性、适当地调整和矫正运动中出现的激进行为,很多解放区艺术家被派往农村指导土改工作。作为土改工作队成员,他们直接参与了运动过程,在政策宣传、访贫问苦、答疑解难中真切地感受到了社会变革的阻力和思想改造的艰难;作为久经革命锻炼的艺术家,他们敏锐地发现问题,在清算审问、核定分配、组织协调中如实地反映了农村的社会面貌和农民的心理变化。彦涵曾经说:“土改是中国历史上一场了不起的革命,从画家体验生活的角度来说,能亲身参加这场革命真是一种幸运。”[4]为了配合土地政策的顺利执行,快速有效地进行宣传和讲解,艺术家在黑白线条的交织中以简练的情节、明快的语言,创作了《土改》(马达,1947)、《审问》(彦涵,1948)、《清算图》(莫朴,1949)等大量主题昂扬、情感饱满、特色鲜明的版画作品。

《五四指示》中曾强调:“必须明确认识解决解放区的土地问题,是我党目前最基本的历史任务,是目前一切工作最基本的环节。必须以最大的决心和努力,放手发动与领导目前的群众运动,来完成这一历史任务。”[5]可以说,中国共产党的蓝图擘画、土改运动的大规模展开、亿万农民的踊跃参与,为艺术家提出了一个宏大复杂的历史命题。博古在接受美国学者毕森采访时曾说:“如果人们能够看到中国农民所遭受的地主的残酷剥削,那我们就用不着为没收土地重新分配这种革命政策进行辩解了。”[6]彭德怀更是明确指出,“在中国人民大多数是文盲的条件下,图画宣传更占了重要的地位”[7]。因此,如何将土改这一历史命题转化为大众所能理解和接受的图像故事,如何在情节叙事中寄寓对新政权的政治认同与文化想象,成为20世纪中期版画家们面对和思考的问题。蔡若虹认为,“在美术领域中,木刻家是走在最前面的,他们手中紧握着的锐利的木刻尖刀,曾经在鲁迅先生指引下刻画过城市劳动者的悲惨生活的木刻尖刀,转了一个大弯,对准了建造天堂的劳动者”[8]。基于这种认识,这一时期出现的土改题材版画,普遍从底层民众的审美视角出发,十分注重情节性和故事性的叙述,往往通过农民与地主之间论争冲突的激烈场面,建构起一种完整的视觉图式,极大地激发了农民压抑已久的内心情感,借以达到说教性、宣传性和记录性的目的。

(二)文化语境:《讲话》精神与创作转型

在抗日救亡的革命浪潮中,受左翼文化运动的影响,中国新兴版画与生俱来便带有一种革命性和社会性。上海木刻作者协会在《成立宣言》中提出,“中国新兴的木刻,一开始,它就是在斗争的”,“我们一天也没有忘记过自己的任务:斗争——与黑暗和强暴相搏斗”[9]。之后,江丰、胡一川、力群、沃渣、古元等艺术家带着这种战斗传统奔赴延安。然而,他们在多次流动展出的过程中,发现其版画作品的风格题材与根据地群众的审美需求之间存在着较大的距离,新兴木刻的西方风格一开始就没有被延安的民众所接受。尽管他们在创作手法和技巧上做了较大的调整和改变,但真正为版画家们指点迷津、实现创作大众化转折的是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》明确了文艺为人民大众服务的目标,指出人民生活是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。尚辉认为,“强调为人民大众的、首先是为工农兵服务的文艺方向和人民生活是一切文学艺术创作的源泉的文艺观,是《讲话》最富有闪光点的精辟论断,也是古今中外文艺理论不曾如此鲜明地表达人民生活与现实生活对于文艺创作发挥源泉作用的崭新理论”[10]。《讲话》不仅为版画家们指出了创作的服务对象、作品的内容表达和素材的选取途径,而且从思想的高度推进了版画的民族化和大众化道路。力群曾说:“《讲话》之后,又经过了整风,在‘鲁艺’的同志们中间普遍加强了‘阶级观点’、‘劳动观点’、‘群众观点’,并加强了和当地农民群众的联系。”[11]吕澎也指出,“1942年5月之后,延安艺术家纷纷向民间学习,所谓‘谨严而沉着之写实作风’让位给朴实、生动的民间造型”[12]。可见,在《讲话》思想的影响下,版画家们对民间风格和民族形式的探讨成为普遍风气,他们不仅致力于对民间灶画、门神、年画、皮影等艺术样式的收集和分析,而且借鉴陕北剪纸拙朴明快的风格创造了木刻窗花的版画形式。这种思路的转变为土改题材版画的创作提供了良好的艺术氛围。《减租会》(古元,1943)、《清算斗争》(江丰,1944)等版画成为这一时期反映土地问题的代表作品。

《减租会》 古元 1943年

《减租会》 古元 1943年

《清算斗争》 江丰 1944年

在《讲话》精神的引领下,土改题材版画延续了新兴木刻的革命性,强化了延安艺术的民族形式,在群体性政治运动中以鲜明的特色走出了一条大众化的艺术实践道路。为了使文艺达到“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”[13]的目的,艺术家们纷纷深入农村参与土改工作。1947年冬,江丰、彦涵等人组建了土改工作队,深入河北获鹿县大河村展开土改工作。在担任大河村土改工作组组长期间,彦涵白天讲解《中国土地法大纲》、发动群众,晚上整理文字记录、进行艺术创作。在积累了丰富的生活经验和鲜活的土改素材之后,彦涵创作了《分粮图》(1947)、《斗争地主》(1947)、《这都是农民的血汗》(1947)、《审问》(1948)、《浮财登记》(1948)等土改题材版画,以极富戏剧性的情节展现了农民在阶级斗争和观念改造过程中的心灵变迁。抗战胜利后,古元参加了黑龙江五常县周家岗村的土改运动,他敏锐地观察到了解放区农村的新变化,以大众的视角记录了历史变革带来的社会震荡,创作了《烧毁旧地契》(1947)、《发新土地证》(1947)等作品,并于1948年为土改题材小说《暴风骤雨》创作了15幅木刻插图。此外,石鲁参加了陕西绥德义合镇川堡的土改运动、王式廓参加了北京南苑的土改运动,创作出一批极富时代特色的版画作品。在对土改运动的深度参与和深刻反思中,一方面,版画家们积极地践行着《讲话》的思想路线,将自己亲历的土改事件自觉地经过政治立场的审视过滤,生动地表现了农民在党的领导下阶级身份的转换历程;另一方面,在反映农民觉醒、刻画生活真实、描绘乡村剧变的创作中,他们不断地修正着自身的艺术追求,以趋于相近的风格向《讲话》提出的文艺标准靠近,从而在改造社会的过程中完成了艺术思想的自我改造。

由此可见,20世纪四五十年代土改题材版画的集中出现,是时代赋予艺术家的历史命题。为了满足土地政策宣传和阶级斗争的特殊需求,土改题材版画以极具写实风格的手法为特定的历史事件提供了最为直接的图像化阐释,形成了人民大众喜闻乐见的视觉观看图式。如果说,土地改革实现了农民的身份转化和社会的深刻变革,以强烈的时代感吸引版画家们自觉地加入这一革命斗争运动;那么,《讲话》则以其强大的思想影响力,引导版画家们在创作的过程中完成了自我思想和艺术精神的改造,使其在艺术大众化和民族化的道路上形成了鲜明的风格特色。时代语境与文化语境为艺术家提供了版画创作的主题和素材,要求作品表现土改的历史现实与价值意义。因此,关于“画什么”的问题,艺术家早已心中有数;而关于“怎么画”的问题,则需要在叙事策略的层面上进行细致的考量和精心的安排。

二、土改题材版画的叙事策略

钱理群认为,关于土改的主流叙事“表现了一个带有必然性的历史命题(腐朽的封建制度与阶级统治必然被共产党领导的农民的阶级斗争所推翻)的完成,同时又蕴含着或许诺着一个乌托邦的预言:取而代之的将是一个‘人民当家做主’的新社会与新时代”[14]。在《讲话》精神和整风运动的影响下,土改题材版画采用新的革命话语重组画面,将新政权图景与民间文化理想有效地转化成通俗易懂的图像符号,从而建构起了一个充满想象和值得回味的叙事空间。在对人民“翻身做主”过程的描绘中,土改题材版画的叙事策略可以归纳为两个互融渐进的阶段:基于苦难情感的诉苦“动员”叙事策略和基于集体亢奋的斗争叙事策略。

(一)“诉苦”:基于苦难情感的“动员”叙事策略

长达数千年的封建租佃制度给农民带来了悲苦的生活记忆和沉重的精神枷锁。土地改革不仅解决了束缚农村经济发展的根本问题,而且唤醒了农民对苦难岁月的反思和认识。事实上,对于解放区农民而言,“翻心”比“翻身”更为艰难。为了让农民深刻认识自己贫穷的根源所在,土改工作队发现,用“诉苦”的方式将“生活苦”上升为“阶级恨”,才能发动群众以暴风骤雨般的运动涤荡旧社会的污浊,从而使整个农村社会燃起革命的熊熊烈火。据大量土改档案材料记载,“诉苦越诉得苦,斗争亦好发动,群众越能翻心,否则群众即是翻了身亦不能翻心”[15];“越诉越痛、越痛越伤、越伤越气、越气越起火、越起火劲越大”[16];“越诉越苦,越苦越冤,越冤越恨,越恨越有气,越有气越有劲斗地主”[17]。由此可见,“诉苦”可以将农民缄默已久的苦难情感迅速膨胀爆发,进而点燃斗争怒火。在这个意义上,“诉苦”是一种集体仪式,它不仅是农民情感宣泄的重要方式,而且在对苦难的重新认知中推动了阶级意识的确立。

土改题材版画将诉苦这一群体性政治仪式以图像的方式展现出来,在表情的互动与肢体的碰撞中刻画了农民的身心变化,引起了普遍的情感共鸣,从而增强了农民的集体归属感,在“农民—地主”的二元对立中重新建构了阶级斗争的血泪史。彦涵的版画《诉苦》以河北获鹿县大河村土改运动为素材,渲染了一种真实的诉苦氛围。画面中一位女性情绪激动,擂拳跳脚,左手高高举起,右手掩面哭泣,正在诉说自己的苦难经历;她周围的群众仿佛都受到了苦主悲伤情感的感染,面露苦色,若有所思,这种情绪渐渐凝聚成一股待发之力,萦绕在每一张面孔上、跳动于每一双眼睛里。于是,在以苦引苦的作用下,无论是画面里的听众,还是画面外的观众,都会产生一种强烈的共鸣,在对个体生命体验的回忆中共同感受痛苦与愤怒。此外,张殿宇、赵宗藻和曹剑峰的《诉苦》(1959,《土改》组画之一),夏风的《控诉》(1947),张映雪的《访贫问苦》(1947),石鲁的《说理》(1950)等作品,均从不同侧面表现了“诉苦”的场景。通过对“诉苦”这一群体活动的艺术化再现,农民所经历的苦难在被倾听和被观看的过程中得以神圣化,其激烈的宣泄行为和反抗斗争在画面上被赋予了正义感。在土改题材版画中,通过“诉苦”而“翻心”的农民形象,不再是唯唯诺诺、胆怯麻木的被剥削者,他们以主人翁的姿态承载着艺术家对运动胜利的巨大期待。

《诉苦》彦涵 1947年

《诉苦》彦涵 1947年

“诉苦”题材版画中弥散着一种来自生活、又高于生活的苦痛和悲愤,那些痛哭流涕、捶胸顿足的苦主形象带有极强的感染力,在对农民进行政治教育和思想启蒙的同时,“使农民形成阶级意识,培养农民的公共表达能力,进而塑造党的意识形态所需要的革命新人”[18]。李里峰认为,在土改运动中,“诉苦”是一种行之有效的民众动员技术,“通过逻辑推演、追挖苦根的归罪策略,将农民的苦难与地主阶级及其代理者国民党联系起来,进而从表达(诉苦)走向行动(斗争),则是诉苦领导者、发动者的职责所在”[19]。因此,“诉苦”作为土改题材版画的重要题材,反映了一个“受苦共同体”的群体性表达,并通过受苦者即是英雄的转义叙事,激发了农民的阶级意识和反抗力量。“诉苦”犹如暴风骤雨前的情绪积淀,随着“苦水”的翻腾涨潮,更为激烈的斗争必将到来。

(二)“斗霸”:基于集体亢奋的斗争叙事策略

土地改革颠覆了传统乡村的经济政治格局,地主不仅在运动中被剥夺了土地和财产,而且失去了话语权力和社会地位。正如亨廷顿所说,土地改革“涉及一场根本性的权力和地位的再分配,以及原先存在于地主和农民之间的基本社会关系的重新安排”[20]。为了让土改运动更加彻底、效果更加明显,“诉苦”往往与“清算斗争”结合在一起。诉苦是动之以情,清算是晓之以理,二者相互促进,为农民群众营造了一个共同在场、情感期待与集体亢奋的斗争氛围。周立波在《暴风骤雨》中描绘了这样一段关于斗争会的场景:两三个人诉苦后,一个身穿补丁坎肩的年轻人诉说了自己的悲苦主要源自地主和日本人,引起了群众“打倒大地主,打倒大汉奸”的热烈呼应,“甚至有人叫‘揍他’”,从而将斗争会推向了高潮。[21]在丁玲的《太阳照在桑干河上》中,胆怯的农民在斗争会上变得意气风发、豪情万丈,连老实本分的顾涌“也完完全全投入了群众的怒潮,像战场上的一匹奔马,跟着大伙,喊口号,挥拳舞掌,脸涨得红红的”[22]。这种群情激愤的斗争会场景在版画中表现得更为直接和形象。

早在土地政策相对宽松的时期,江丰便刻画了农民与地主清算的场面。在《清算斗争》(1942)中,为了表现斗争大会的声势,强化农民激愤的情绪,画面中涌动着一种一触即发的紧张气氛。这种气氛汹涌至《五四指示》之后的土地改革运动中,便澎湃成势不可挡的斗争浪潮。张殿宇、赵宗藻和曹剑峰的《斗霸》(20世纪40年代)以宏大的叙事表现了一场有组织的群体斗争运动。画面中,一位农民正抱着奄奄一息的孩子,后面跟着饱经风霜的老人,以一种富有仪式感的姿态进入会场,准备大诉苦水。远处是由工作队干部组织的公审大会,以及低头弯腰准备接受清算和批斗的地主。随风招展的旗帜、情绪激动的人群、晃动不止的刀枪,营造了紧张有序的斗霸场景。在这场斗争中,“诉苦”所形成的激愤氛围,正是“清算”进一步深化的极佳场合。在“诉苦”与“清算”的相互促进中,农民意识到了苦难的根源在于地主的剥削,找到苦水宣泄口的人们由“苦”转“怒”,对地主阶级的仇恨逐渐明确和高涨起来。

《斗霸》 张殿宇、赵宗藻、曹剑峰 20世纪40年代

《斗霸》 张殿宇、赵宗藻、曹剑峰 20世纪40年代

在情感的互动和氛围的渲染中,人们的复仇心理会凝聚成一种共同的行动:斗争。“他们要报仇!他们要泄恨,从祖宗起就被压迫的苦痛,这几千年来的深仇大恨,他们把所有的怨苦都集中到了他一个人身上。他们恨不能吃了他”[23]。张怀远的《斗争恶霸大会》(1950)正是抓取了斗争大会上农民复仇情绪爆发的瞬间,通过激烈的肢体语言冲突,表现了不可遏制的愤怒。彦涵有感于农民向封建势力发出的阵阵呐喊而创作了《向封建堡垒进军》(1947)。古元的《焚烧旧地契》(1947)以奔放凌厉的笔势描绘了农民在焚烧旧地契的过程中所释放出的冲天力量。石鲁的《打倒封建》(1949)刻画了一群手持红缨枪进行反抗斗争的农民,在工作队的组织下占领地主庄园的场景。此外,马达的《土改》(木刻稿,1947)、施展的《清算》(20世纪40年代)、李振平的《反霸斗争》(20世纪40年代)、莫朴的《清算图》(1949)、刘岘的《斗争恶霸》(1950)等作品,均以激烈的斗争场面,在农民身体前倾与地主低头退避的关系结构中,表现了不同阶级之间的矛盾与冲突。可见,土改题材版画塑造了一群在诉苦清算中渐渐觉醒的农民,经过集体亢奋和斗争运动的锤炼,化身为正义的英雄形象,改变了长久以来被压迫的屈辱地位,翻身成为革命的主体力量。

《打倒封建》 石鲁 1949年

《打倒封建》 石鲁 1949年

综上所述,以苦难和仇恨为情感基础的“诉苦”与“清算斗争”,构成了土改题材版画的图像叙事方式:以被压迫和被剥削的生存苦难为叙事起点,站在贫农的叙事立场,以艺术家(知识分子)的叙事视角,将农民与地主置于视觉中心位置,借用民间艺术的表现元素,描绘了充满戏剧性和情节性的故事,在以苦引苦的氛围中产生了集体认同和情感共鸣,最终在反抗斗争的呼声中贫农的主体力量得到确认,从而隐含了翻身翻心的叙事目标。由此,土改题材版画形成了两种叙事模式:翻心模式和斗争模式。翻心模式以表现农民的心理变化和精神状态为主,通过面部表情刻画和肢体动作冲突等细节塑造典型人物形象,以诉苦水、说理、审问等方式营造一种舆论空间,描绘出农民在土改中由发现苦难、分享苦难、认识苦难到奋起反抗的成长转变历程。斗争模式以农民与地主之间的矛盾为主线,通过激烈争吵、打斗的情节展现土改“变天”的场景,再借用地契、算盘、账本、标语、刀枪等特殊道具营造出斗争的氛围,以多数人的挥拳舞刀唤醒农民的阶级意识,暗示黎明即将到来。

三、土改题材版画的思想内涵

土改题材版画作品在描绘农民苦难、仇恨和斗争的同时,以图像的方式反映了现代化进程中知识分子对乡村社会的认知判断和文化想象。胡斌认为,“知识分子亲身参与土改运动也是一次接受思想锻造的实践,他们不但自觉认同了主流的表达建构,甚至将其内化为自己的思想,这便直接导致了他们在描绘土改斗争会时一系列‘典型化’塑造”[24]。这种“典型化”处理,不仅表现在对农民形象的塑造上,还表现于对题材的选择与聚焦。因此,诉苦、清算、斗争等故事性极强的题材便成为土改题材版画表现的主要对象,激发了涌动在底层民众中的革命热情。进一步而言,在形象塑造、情节处理、图式建构等视觉语言的背后,暗含着更为深刻的思想内涵。

随着《讲话》精神的深入和整风运动的推进,艺术家的社会价值观被重新建构。作为对《讲话》精神的成功实践,土改题材版画不仅肩负着对贫苦农民翻身成为国家主人的身份确认与宣传,而且通过干部、工作队等形象的塑造体现了共产党的领导地位。以诉苦说理和清算斗争为主要内容的土改题材版画,通过图像的方式逐渐建构起一个关于土地、身份、信仰和权力的新的话语空间和视觉场景。随着地主地位的衰落与权力的消失,在以贫苦大众为主体力量的新秩序结构中,中国共产党作为人民大救星的形象深入人心,新政权作为人民坚强后盾的权威性牢固树立。在李桦的《斗争地主》(1951)、力群的《送马》(1948)、彦涵的《控诉》(20世纪40年代)、野夫的《评阶级》(1950)等作品中,中国共产党以领导者、组织者和参与者的角色出现在画面中,在汹涌的苦海中主持公道、在震耳的呐喊中维持秩序、在激烈的斗争中掌舵领航,他们是解民倒悬的新力量,以沉着冷静、镇定自如的形象引导农民在翻身翻心的道路上勇敢前行。“在共产党精心而高效的动员下,千百万农民群众一改谨小慎微、消极保守的传统形象,形成了汹涌澎湃的群众运动的巨浪。由此,中国共产党得以将乡村民众纳入国家权力体系的运行轨道,彻底重塑了国家与乡村社会之间的关系,顺利实现了国家建设和乡村治理的目标”[25]。由此可见,土改题材版画通过对中共党员干部形象的塑造,以及对政治标语、运动口号、带有仪式感的会议场景等的描绘,反复强调了中共在改变农民命运过程中的重要性,从而在诉苦、斗争等显性叙事策略的背后,暗含了一种对党感恩、对新政权认同的隐性叙事逻辑。

《送马》 力群 1948年

《送马》 力群 1948年

事实上,在诉苦和清算斗争之外,土改题材版画中出现的重新分配土地、牲畜、浮财等题材,亦使共产党和新政权的力量进一步得以强化。牛文的《丈地》(1949)、李桦的《分得了土地》(1950)等作品描绘了农民对土地的渴望与热爱,以及寄寓于厚重土地上的希冀与向往。彦涵的《浮财登记》(1948)、《这都是农民的血汗》(1947)、《分粮图》(1947)等作品均反映了农民在获得丰富多样的土改成果时难以抑制的喜悦之情。(1)在希望的田野上、在欢欣的眉宇间,被唤醒的人们在忆苦思甜中增强了对共产党的信任和依赖。李公明认为,土地改革中的“‘群众运动’以及‘群众’话语造成的意识形态崇拜本身就是重大的现代性现象”,“群众被唤醒的主要标志就是相信自身的力量,相信一个远比眼前要更为光明灿烂的未来”[26]。政策的灵活、情感的动员和物质的满足,极大地影响了广大贫苦农民的思想和信念,使共产党领导的新政权以前所未有的力量瓦解了传统乡村社会的权力结构和经济基础,迅速获取了大批民众的广泛支持。因此,在土改题材版画中,如果说诉苦和清算是一种与悲惨过去的决裂,那么丈地、分浮财等则是一种基于当下、面向未来的叙事策略,是一种对新生活的文化想象和图像建构。

曾经参加过土改运动的韩丁认为,翻身“对于中国几亿无地和少地的农民来说,这意味着站起来,打碎地主的枷锁,获得土地、牲畜、农具和房屋。但它的意义远不止于此。它还意味着破除迷信,学习科学;意味着扫除文盲,读书识字;意味着不再把妇女视为男人的财产,而建立男女平等关系;意味着废除委派村吏,代之以选举产生的乡村政权机构。总之,它意味着进入一个新世界”[27]。杜润生主编的《中国的土地改革》中进一步指出,“经过土地改革的亿万农民奋起保家保田,踊跃参军参战”,“解放区农民还从物资、人力各方面保障解放军的后勤供应,并对留在村中的军属、烈属和民工家属予以关心和照顾”[28]。由此可见,在解放区美术创作中,大量表现民主选举、学习文化、婚姻自由、参军拥军及关心军属等题材的版画作品,在某种程度上与土改运动有着直接的关联,都可以视为是土改题材版画在表现内容上的延伸拓展。

参考文献:

[1][法]丹纳.艺术哲学[M].傅雷译.北京:北京大学出版社,2017:8-9.

[2]费孝通.江村经济[M].戴可景译.南京:江苏人民出版社,1986:200.

[3]李维汉.陕甘宁边区政府工作回顾[A].西北五省区编纂领导小组,中央档案馆.陕甘宁边区抗日民主根据地(回忆录卷)[C].北京:中共党史资料出版社,1990:96.

[4]孙志远.彦涵:苦难风流[M].北京:人民文学出版社,2012:139.

[5]中共中央关于土地问题的指示[A].中央档案馆编.解放战争时期土地改革文件选编[C].北京:中共中央党校出版社,1981:2.

[6][美]托马斯·亚瑟·毕森.1937,延安对话[M].李彦译.北京:人民文学出版社,2021:66.

[7]李允经.中国现代版画史(1930—2000)[M].长沙:湖南美术出版社,2017:127.

[8]蔡若虹.赤脚天堂:延安回忆录[M].长沙:湖南美术出版社,2021:56-57.

[9]李桦,李树声,马克.中国新兴版画运动五十年(1931—1981)[M].沈阳:辽宁美术出版社,1982:20.

[10]尚辉.人民的艺术:中国革命美术史[M].石家庄:河北美术出版社,2019:3.

[11]力群.延安的木刻[A].艾克恩.延安文艺回忆录[C].北京:中国社会科学出版社,1992:347.

[12]吕澎.20世纪中国艺术史[M].北京:新星出版社,2013:252.

[13]毛泽东.在延安文艺座谈会上的讲话[A].毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[C].北京:人民出版社,1953:850.

[14]钱理群.1948,天地玄黄[M].北京:中华书局,2008:168.

[15]冀中区党委.第十一队第三组土地改革整组材料汇集(1947/03/31)[Z].河北档案,3-1-102-3.

[16]河北省档案馆.河北土地改革档案史料选编[M].石家庄:河北人民出版社,1990:122.

[17]唐县县委.两个村诉苦、比苦、比光景的初步经验[Z].河北档案,520-1-274-2.

[18]程娟娟.土改文学叙事研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016:95.

[19]李里峰.土改中的诉苦:一种民众动员技术的微观分析[J].南京大学学报,2007(5):108.

[20][美]塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,刘为等译.上海:上海人民出版社,2021:246.

[21]周立波.暴风骤雨[M].北京:人民文学出版社,1952:65.

[22]丁玲.太阳照在桑干河上[M].北京:人民文学出版社,1952:387.

[23]丁玲.太阳照在桑干河上[M].北京:人民文学出版社,1952:307.

[24]胡斌.解放区土改斗争会图像的文化语境与意识形态建构[J].文艺研究,2009(7):123.

[25]李里峰.土改中的诉苦:一种民众动员技术的微观分析[J].南京大学学报,2007(5):109.

[26]李公明.延安革命美术中的农民形象研究——以几幅反映土改斗争的作品为中心[J].美术学报,2007(3):54-55.

[27][美]韩丁.翻身——中国一个村庄的革命纪实[M].韩倞等译.北京:北京出版社,1980:1.

[28]杜润生.中国的土地改革[M].北京:当代中国出版社,2020:209.